税込み6万円で手に入る4色印刷CoreXY3Dプリンター Flashforge AD5X、100均でエンクロージャーを作ればABS、PCも対応可能なコスパ番長に

最近のプリンター、性能すごいのはいいんですけれど、高くないですか?今回は当ブログ初ですがAPPLETREE様より3Dプリンター本体を提供いただきましたのでそのブログとなります。とはいえブログ記事自体の依頼があったわけではなく私が勝手に書いているだけです(笑)もちろん普段と同様、検閲(?)もされていないのでご安心ください。

はじめに

今回のブログも前回に引き続きで珍しいのですが、機材であるAD5Xの提供を頂いております。APPLETREE様にこの場を借りてお礼申し上げます。APPLETREEさんはメーカーではなく、日本の代理店様になります。今回のFlashforgeや、最近はBambu製品も取り扱いをされています。ホームページはこちら。

とはいえ、当ブログでの扱いは同様です。期日すら特に制限はなく、ブログ内容も本体単品というより私が作成した100均エンクロージャーとの組み合わせた性能の話が主になります。また、コスパ番長なだけに課題もそれなりにある印象はあり、そのあたりも是非お読みいただければ幸いです。

とはいえ使ってみている範囲では、ハード的には概ねよいと思うのでソフトウエア、ファームウエア周りの更新をより頑張ってほしいと思います。APPLETREEさんというよりは、今後Flashforge側がどの程度本気で取り組むかは一つの見どころになると思っています。

また、今回は先立って動画も作ってみました。よかったらこちらも是非ご覧ください。編集は最近突然発表されて話題になっている、KENくん様のAviUtl2を使用しています。まだベータ版とのことですが、一部のAviUtlのものが利用できることもあり、私がちょっと使う分にはすでに概ね問題ない状態になっています。(ソースの動画が長くなると読み込みに遅延が発生するなどの事象は確認されています)ぜひどうぞ!

Flashforgeとは?老舗です

さて、このFlashForgeは私がこのブログを始めるころ、国内でAdventurer3を販売していた、個人的には老舗と思っている3Dプリンターメーカーです。調べてみると2011年に中国で設立された3Dプリンターメーカーとのことでした。コンシューマー向け3Dプリンターの歴史を考えればやはりかなり老舗メーカーといえそうです。私がSnapmaker購入を検討していた時期では、日本での「鉄板」はこのFlashforgeさんだったのではないかなと思います。結果としてはSnapmakerを買ったわけですが、今考えると知識ゼロで最初にKickstarter経由でSnapmaker2.0を買ったのは冒険でしたね(笑)

そういう意味でノウハウを持っていることは存じており、今回のお話を頂いた際も2つ返事でOKしました。Bambu一強の今どう戦っているのか、普通に興味がありますよね・・・!

AD5Xについて 先行機種Adventurer5Mの進化系

先ほども書きましたが、Flashforgeのコンシューマー向け主力機種はAdventurerと名付けられることが慣例で、私の知る3があり、4があり、そしてこのAD5X系列の最初の機種5Mがあります。ただ、系譜としてはAdventurer4まではボーデンエクストルーダーで押し出し機の部分は離れたところにあり、5Mはそれまでと大幅に設計変更されているため連続した製品群ではありません。

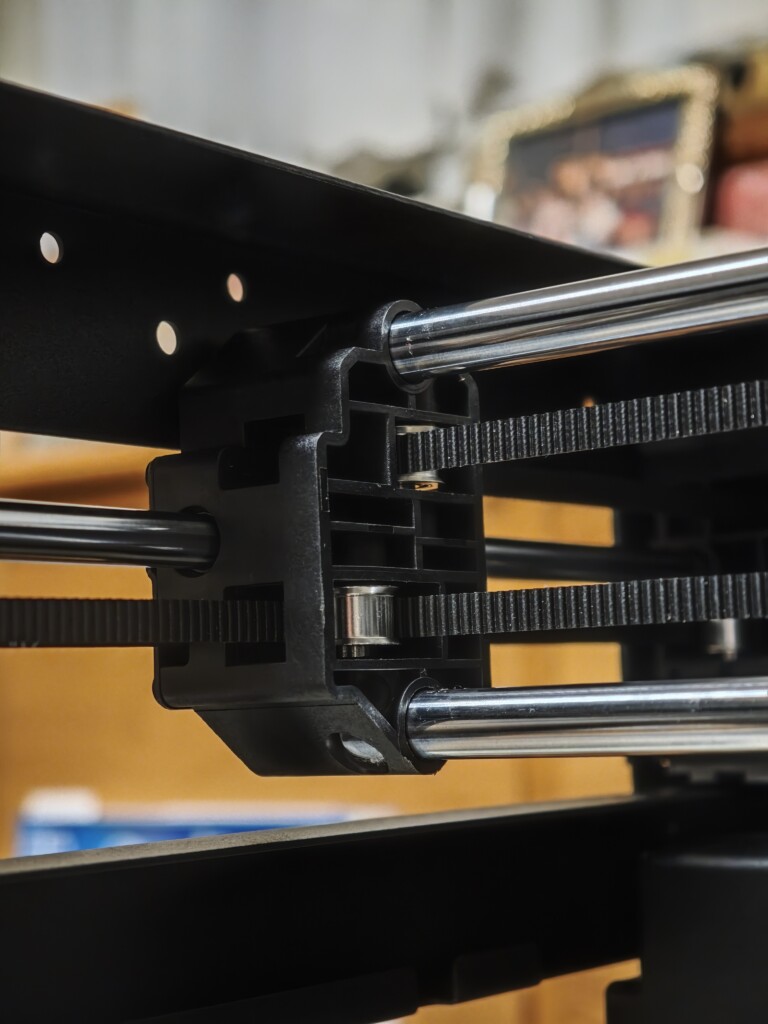

ボーデン方式はツールヘッドが軽量に出来る、高速化しやすいなどの利点はあるのですが、TPUなど使いにくい場合もあり私は使用していません。FlashforgeもAdventurer5Mになってダイレクト式かつCoreXY機構のプリンターに変貌したことになります。CoreXYについては私が使用しているVORON0についてのブログをぜひ見てみてください。仕組みが非常に面白く、天才のお仕事なことがお分かりいただけると思います。さすがMIT。

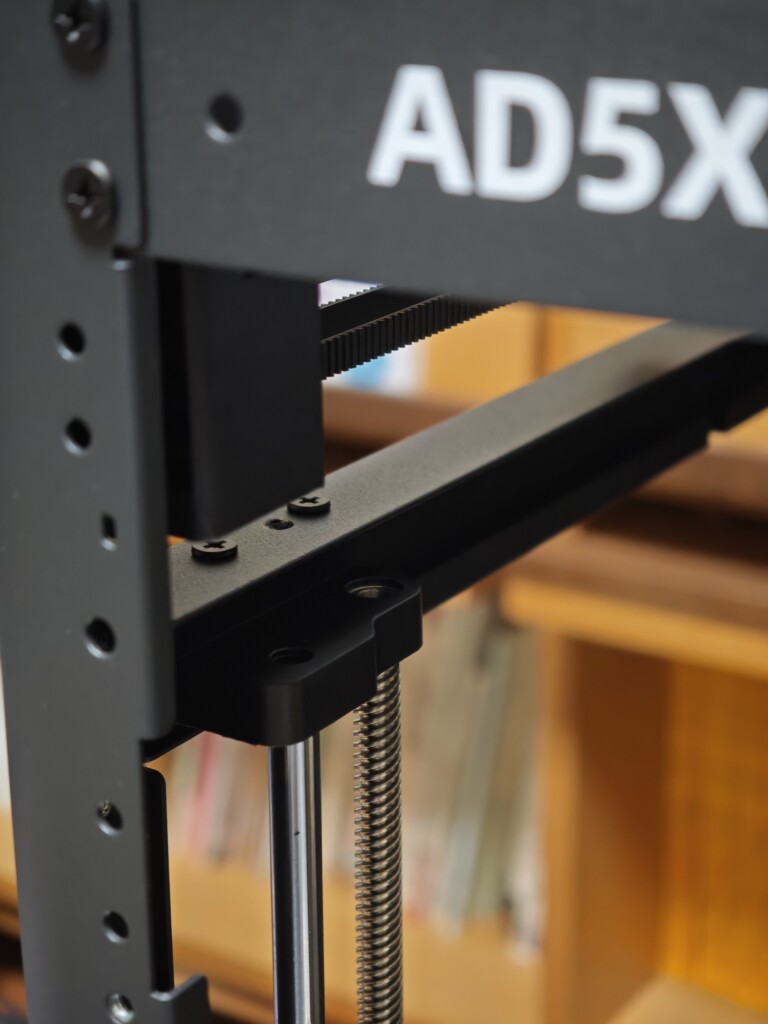

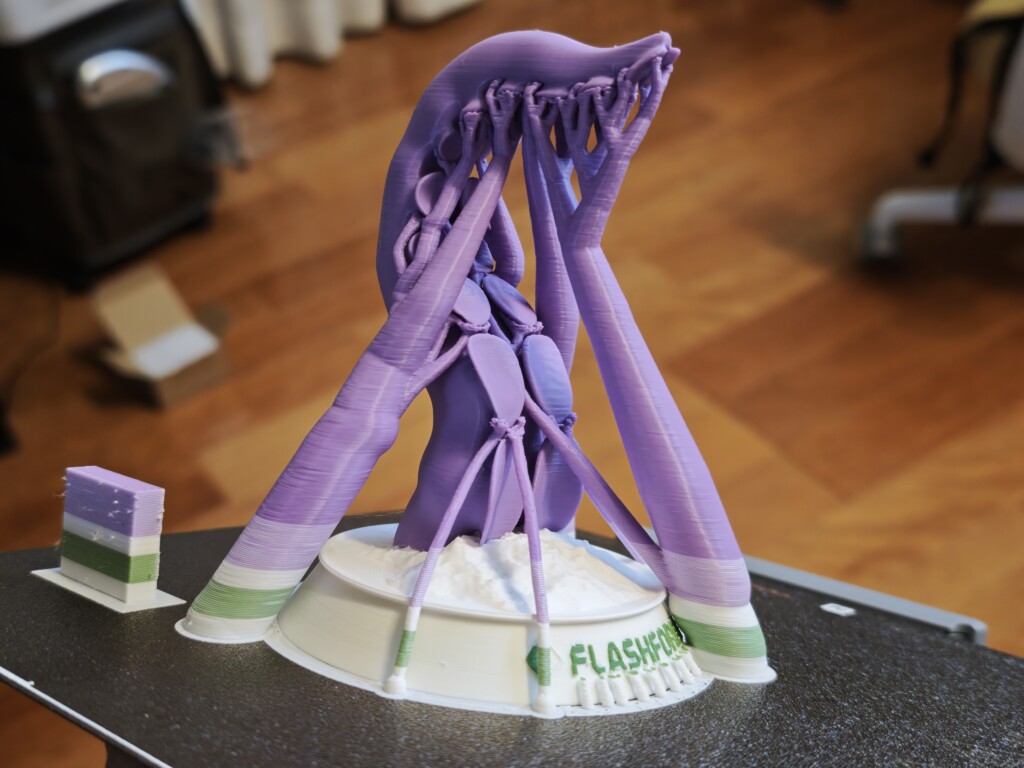

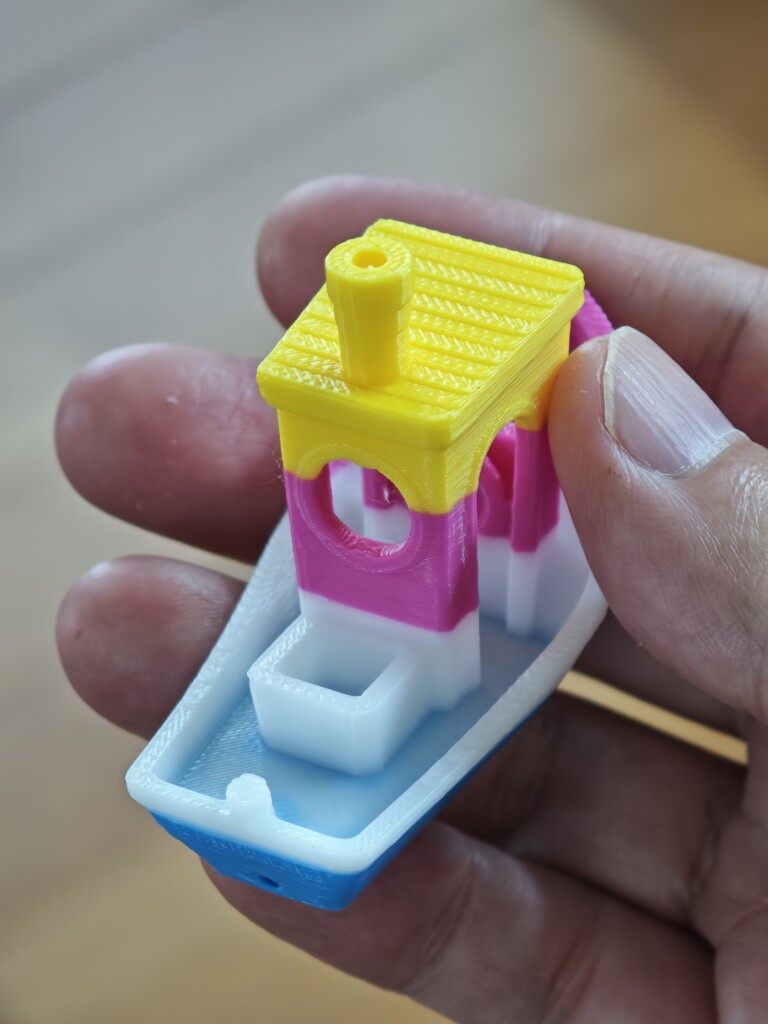

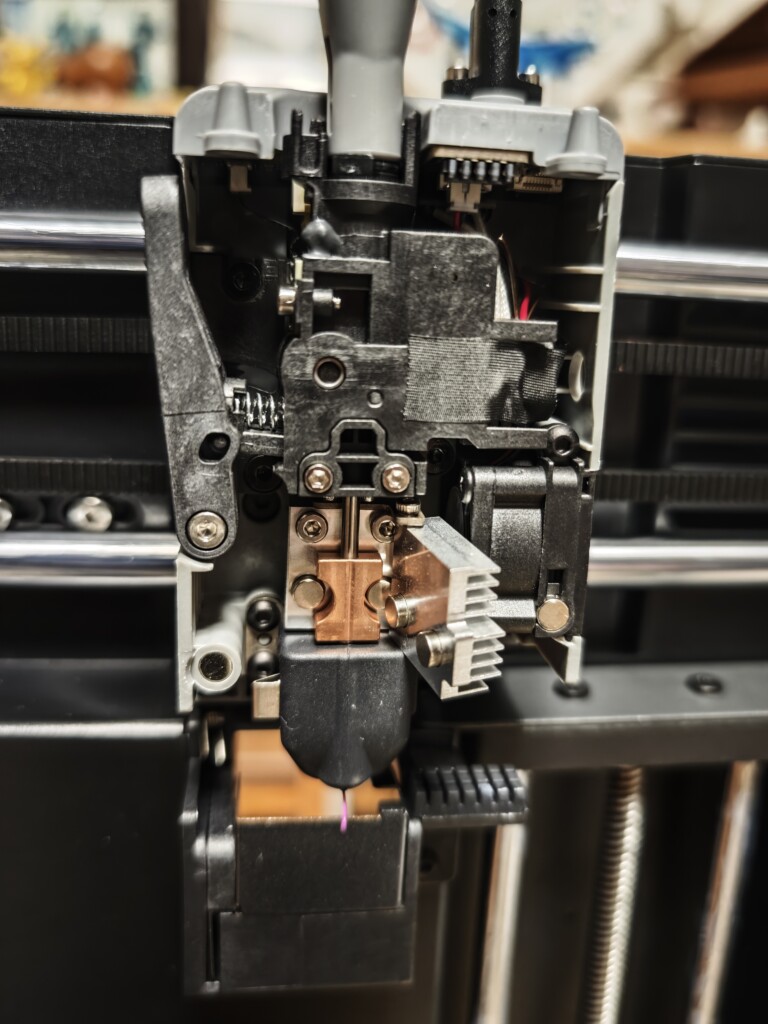

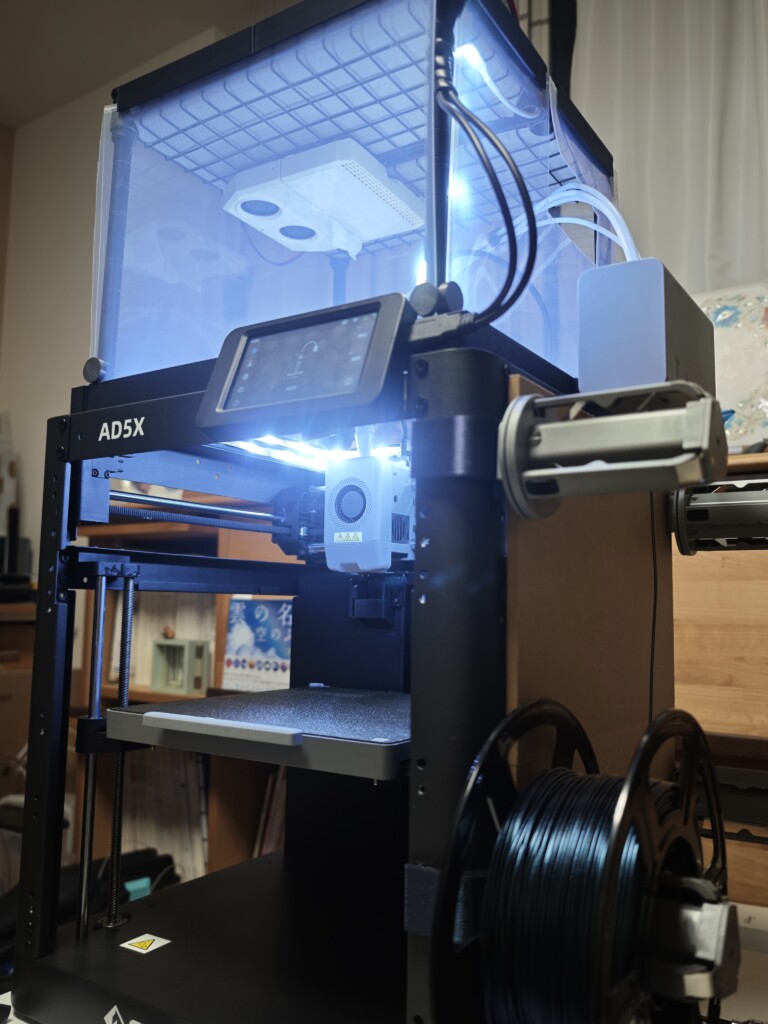

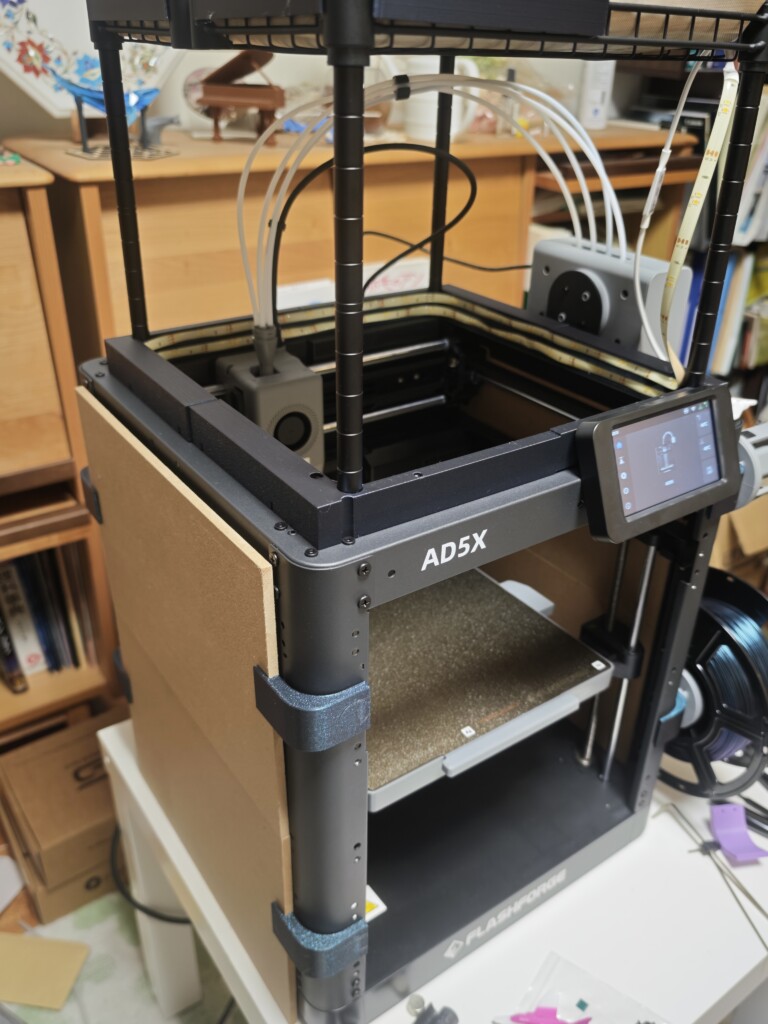

今回APPLETREEさんから提供いただいたこのAD5Xは、このAdventurer5Mの進化系の一つで、本体となるべく一体化し部品点数の削減などの努力で実現した4色マルチカラーシステムであるIFSが搭載されています。これは個人的には非常に面白くて、動画中でも触れていますが、4色のフィラメントを2つのモーターのみでセレクトと送り出し、引き戻しをしている点が素晴らしいです。全体的にはツールヘッド直上まで4本のチューブが伸びているBambuのAシリーズ方式です。筐体にフィラメントを直接固定することで場所の節約と部品点数削減にも貢献しています。本体はこんな感じで結構良く出来ています。フレームは穴が多くて拡張もしやすいですし、樹脂部品も多いのですがちゃんと考えられて作られている感じがあります。amazonリンクももしよかったらご覧ください!

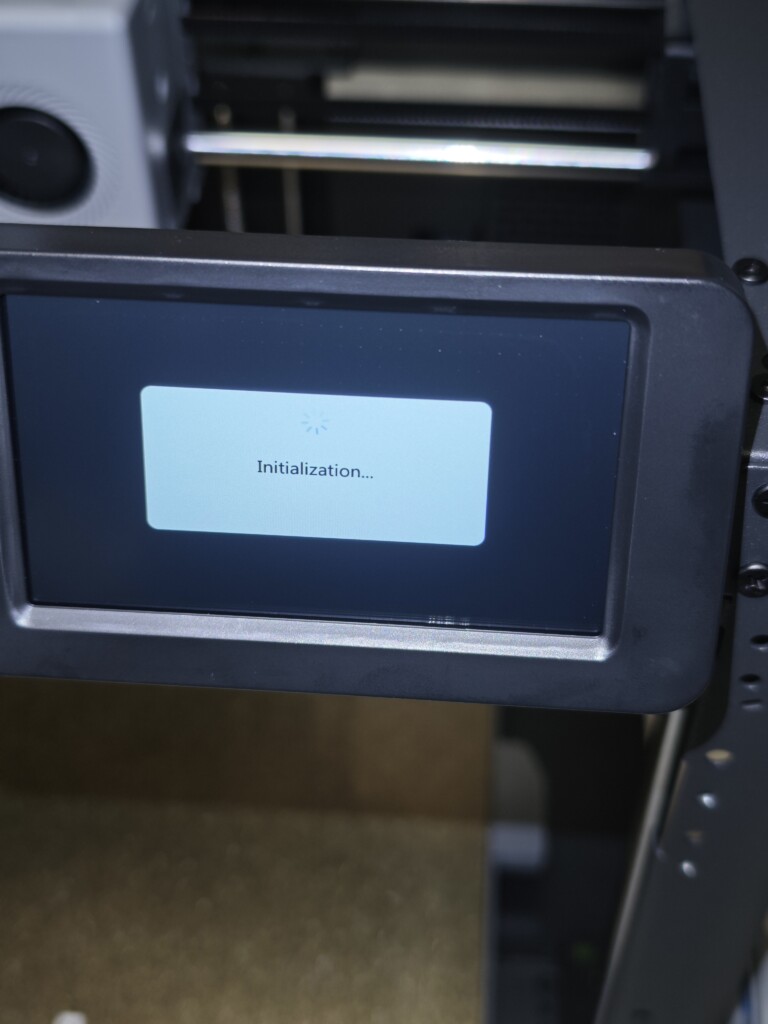

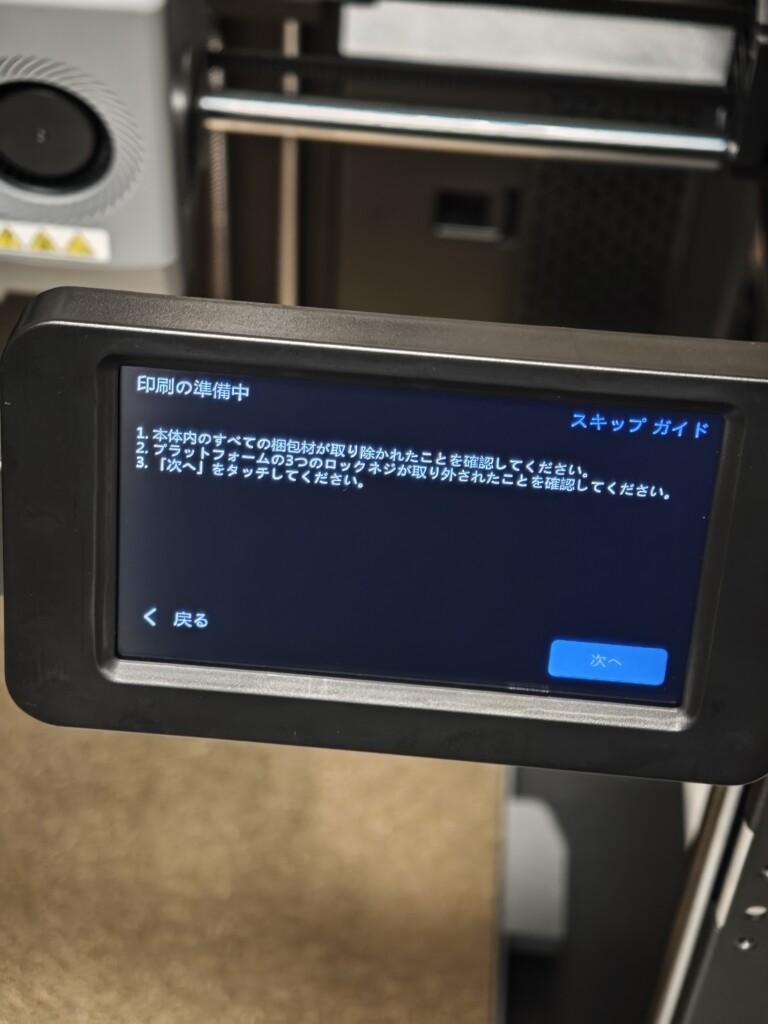

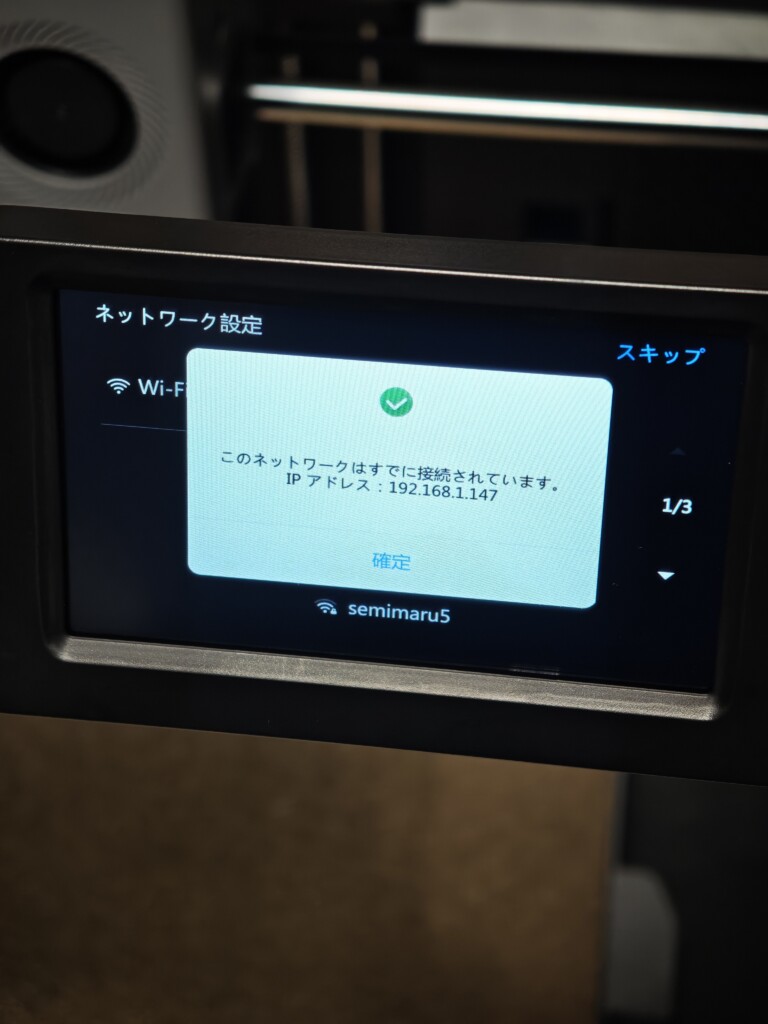

初めて電源を入れると指示がちゃんとあり、従っていけば使えるようになります。ヒートベッドのネジは必ず外すのと、グリスアップは個人で行う必要があります。途中で案内されるアプリは後述の問題があるのでiOSが個人的な推奨になります。開封からセットアップまで、等は他の方が色々解説されているので当ブログでは割愛させていただきます。

「税込み6万円」! ・・・じゃあトレードオフポイントは?

しょっぱなからですが、このプリンターの強みは価格です。税込み59,400円。CoreXY構造を持つマルチカラー対応機としては市場で最安クラスだと思います。大まかな基本性能をちょっと表にしてみますと下のような感じです。

置きやすく一般的な用途で問題ないサイズ、CoreXYの十分な速度性能、ノズルやベッド温度も十分です。マルチカラー対応でなければ、ELEGOOさんのCentauri Carbonが密閉型でかなり安いですし、QIDIさんの密閉型もエンプラ対応で安いですが、それを考えても安いです。しかもマルチカラー付きですからね・・・

BambuだとA1mini comboが7万ですから、お求めやすさが際立ちます。

| 名称 | FLASHFORGE AD5X |

|---|---|

| 基本性能 | 4色フィラメントチェンジ対応、CoreXYタイプFFF方式プリンター |

| 最大造形サイズ | 220 × 220 × 220 mm |

| 最大速度 | 印刷300mm/s 移動600 mm/s |

| 最大加速度 | 20,000 mm/s² |

| エクストルーダー | ダイレクト式 poop排出によるマルチカラー対応 |

| 最高ノズル温度 | 300 ℃ |

| 最高プラットフォーム温度 | 110 ℃ |

| プラットフォーム | PEI鋼板プラットフォーム |

| 対応フィラメント | PLA PETGと記載あるが後述で色々いけます |

| ノズル径 | 0.4 mm (デフォルト), 0.25 / 0.6 / 0.8 mm |

| タッチディスプレイ | 抵抗膜式 |

| 通信方式 | Wi-Fi, イーサネット, USBメモリ |

| 純正スライサー | Orca-Flashforge |

| 本体サイズ | 363 × 402 × 448 mm (スプールホルダー除く) |

| 本体重量 | 10.8 kg (梱包重量: 14 kg) |

そういう価格特化のある意味尖った商品ですので(少なくとも私はそう思っています)、当然何かを犠牲にしているわけです。皆さんそれが気になると思いますので今回は最初にネガティブ要素を挙げておきます。

まずはハードの部分

- 筐体は一部樹脂:底面、背面は主に樹脂パーツです。

- 初回起動前のグリスアップ: 最初に付属のグリスを塗る作業が必要です。珍しいと思います。

- 音が比較的賑やか:結構色々な音がします。全体的にややうるさいのでA1 miniに慣れているとびっくりするかも。

- 一度付けたら外しにくいPTFEチューブ:エクストルーダー直上のチューブが外れません。マジで。(対策品あり)

- タッチパネルは抵抗膜方式:ちゃんと押す必要がありレスポンスは今一つです。

- 流量補正やRFID機能、カメラはなし:先進的な機能は少ないため、全体に野暮ったい印象を受けます。

- 色変え時の温度が低い:フィラメントチェンジ時の温度が低いです。PC等使用時は手動で温度を上げる必要があります。

- パージ量が多い: パージ量のマニュアル設定ができないっぽいです。スライサーで設定しても反映されません。

こんな感じでしょうか。昔からプリンターを使っているとさほど問題がないものばかりですが、新規ユーザーやBambuユーザーが不満を感じるポイントだと思います。なお、カメラは3000円程度でAliexpressで購入し取り付けることが出来ます。これにより簡単なタイムラプスも本体設定で撮影が出来ます。次はソフトの部分

- ファームウエアの作りこみ:上記の下二つの原因はファームウエアの問題です。まだ改善されていません。

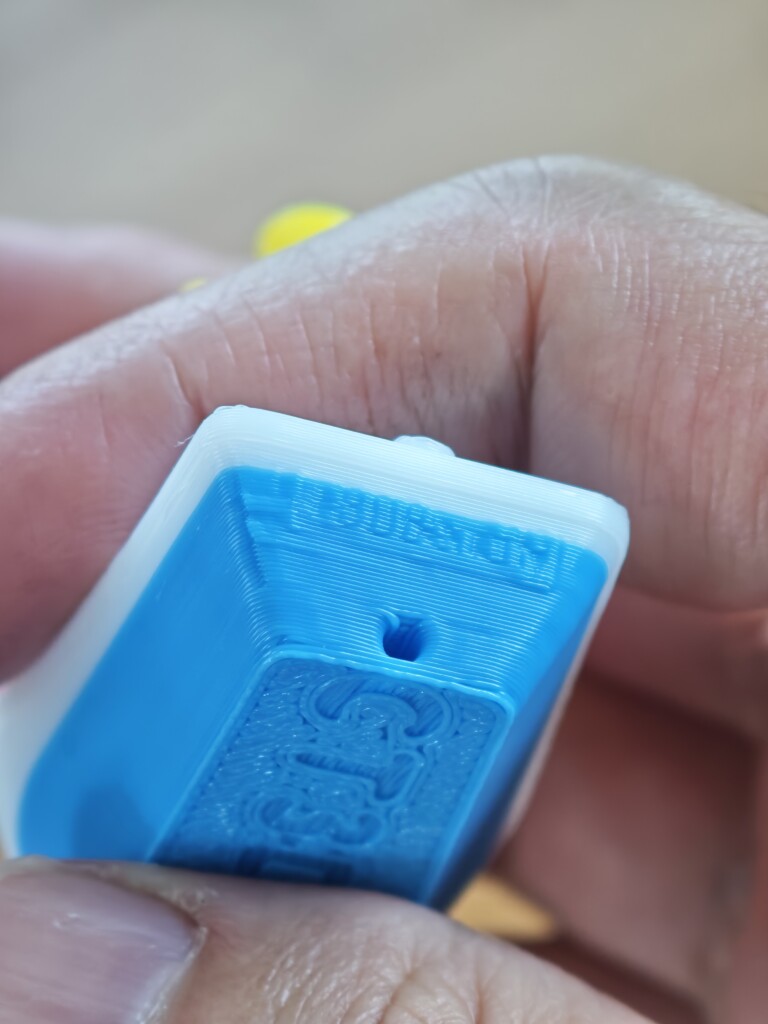

- スライサーも課題あり:フィラメントのパージ量が表示されず、どれくらい使われるかわからないです。また、他機種とひかくしても標準のパージ量が多いと感じます。材料の無駄がかなり発生すると考えます。また、フィラメントの色の同期は印刷時のみ可能でプレビューなどで確認したい場合は自身で色を手動設定する必要があります。

- メッシュレベリング:概ね安定しているのですが、最四隅ではわずかにムラがありました。

- androidアプリ:iOSと違って、Androidはなんと野良アプリ。Google playには存在せず個別にapkを入れることに。また、アプリから出来ることも少ないです。

個人的にはAndroidアプリが野良apkであることは許容できないので、iPadにアプリはインストールしました。その他Orca Flashforgeを含めてソフトウエア由来のUXの改善余地はまだまだあると感じます。どうでしょうか?このあたりが我慢できないのであればAD5Xはおススメではないのですが、現実問題困るところはパージ部分の手動調整やスライサーくらいだと思うのですよね。パージは修正を待つとして、3Dプリンターを使っている皆さんには気になるところは少なそうです。十分トレードオフ可能と思います。

なお、チューブの取り外しにはプリントが必要ですが対策品があります。個人的にはIFS側なら外せるのでそちらがおススメですが。wikiに色々情報がありますし、トラブル時の分解動画は豊富です。ユーザーコミュニティがBambuのように発達していない分、公式のWikiはしっかり押さえておきましょう。

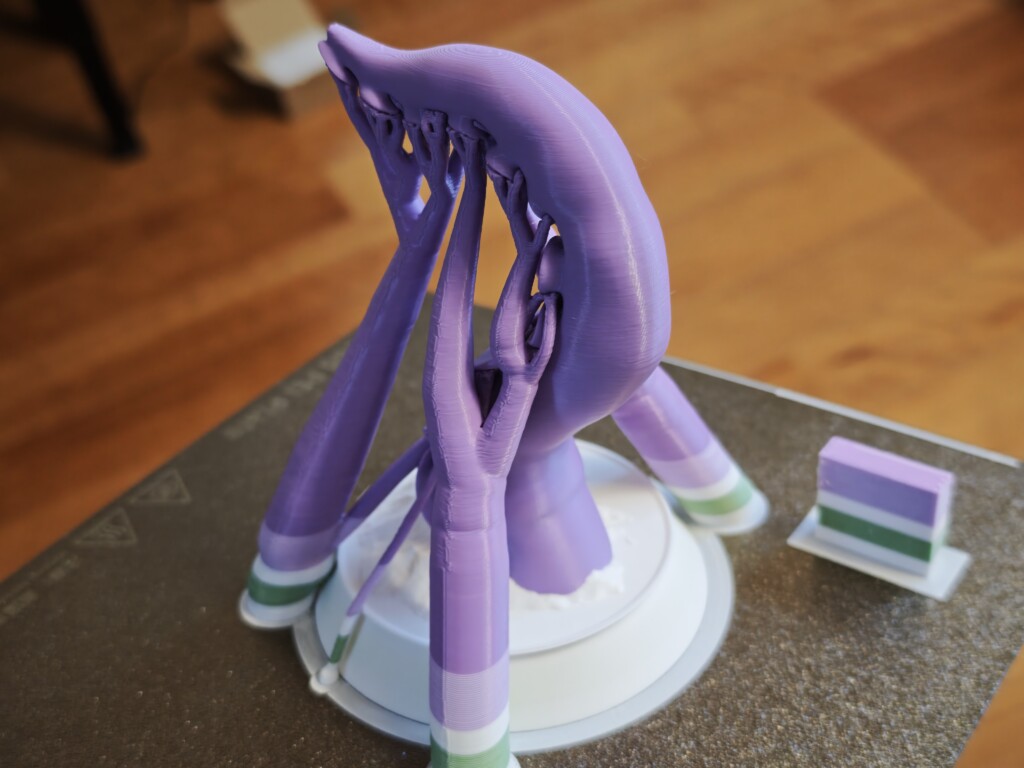

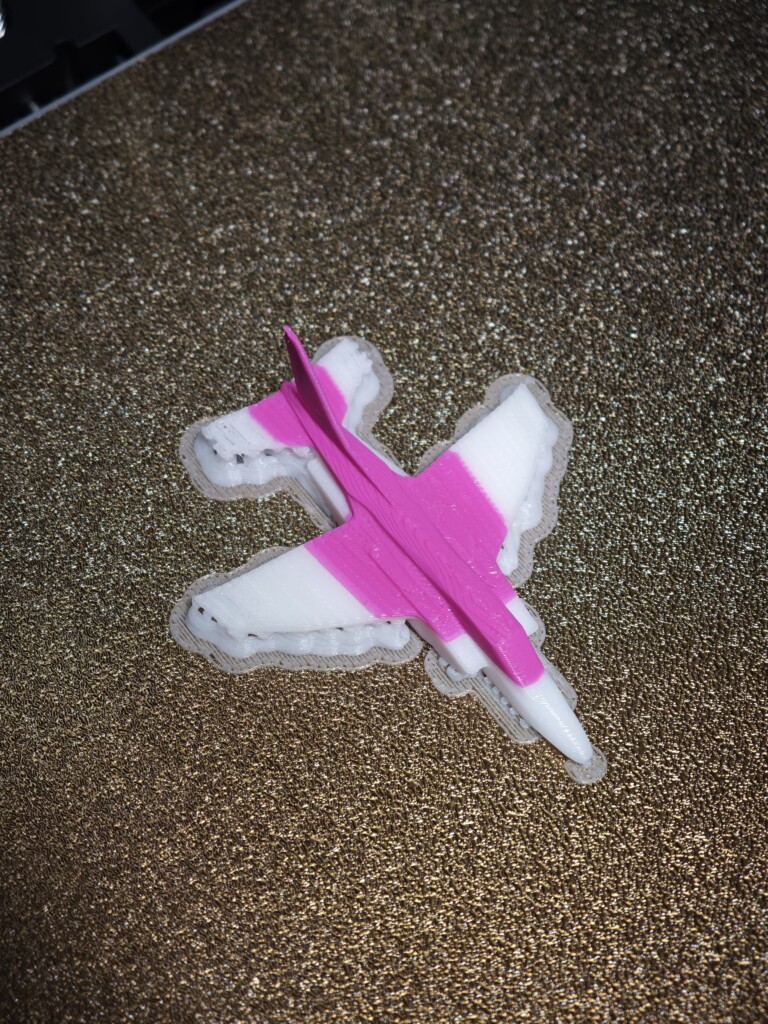

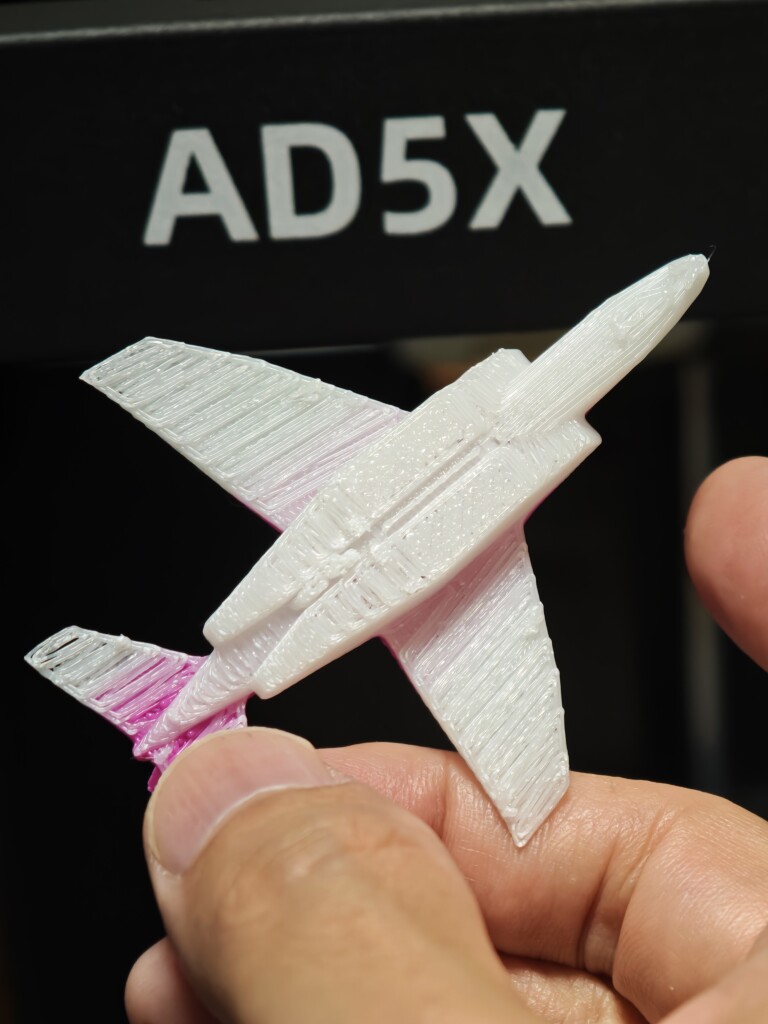

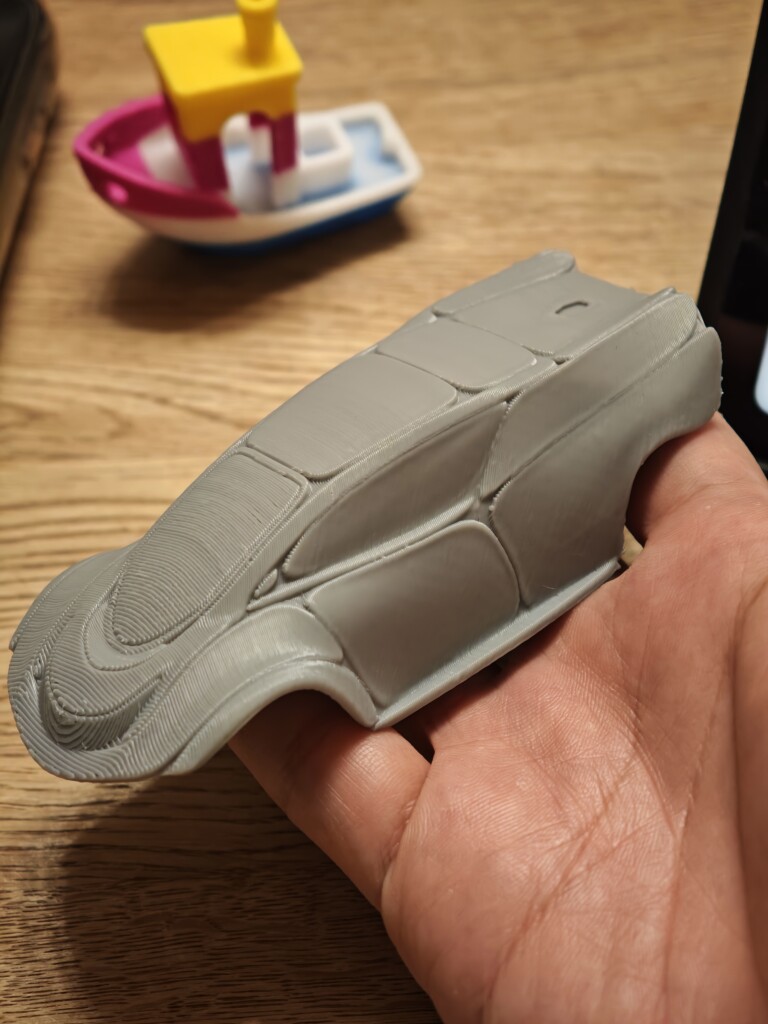

速度も印刷品質も優秀 精度も個人レベルで問題なし

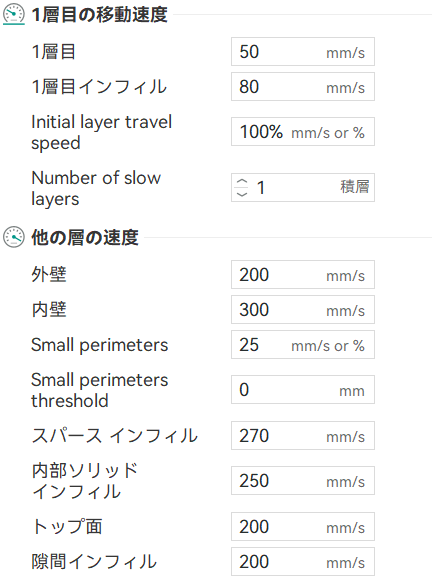

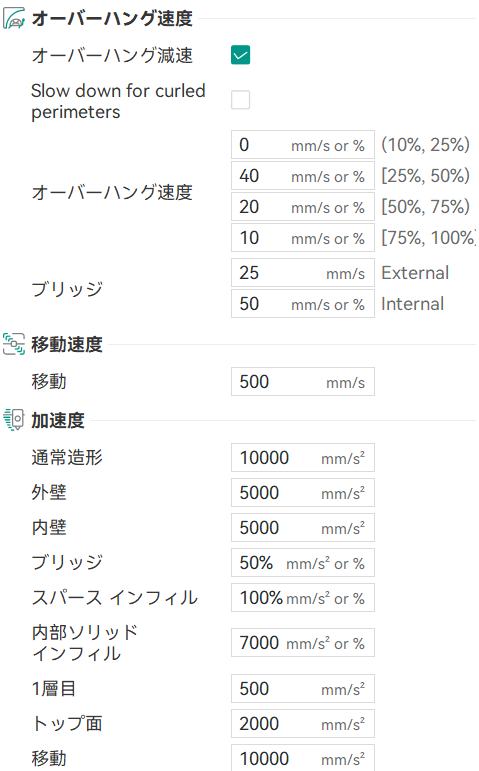

印刷品質はいくつかビデオでもお見せした通りですが、箱出しそのままでかなりきれいです。印刷速度はデフォルト設定でこんな感じの設定になっています。スピード感としてはPLAならこのまま常用、PETGをきれいに出すなら1層目以外は半分くらいに落とすのがいいかもしれません。

この設定で印刷しても、クオリティとしては問題ないものが出来上がります。また、4隅で小さい私のMakerchipの部品を数回印刷してみましたが、4隅でも明らかなクオリティの低下、寸法精度の低下は認めませんでした。H2Dのような一部の機種を除いてモーションシステムの校正は行えませんので、再現性があり複数回印刷してもある程度精度が担保されるのは普通に良いことです。

なお、今回夏場のPLA印刷で色々使用してみましたが、エアコンがないかなり暑い部屋でもヒートクリープなどの問題は生じませんでした。なお、使っている限りでは基本的にレベリングはやや余裕を持たせてプレートへの接触をしないように調整されていると思われます。定着が気になる場合はz-offsetの調整や1層目のフローや線幅を広げる等を検討してもよさそうに思いました。

ノズル交換等は楽 有線LANも付いているのは立派

ということでこのプリンターの良い点を挙げておきます。

- 吊るしで問題なく使える:プリンターそのものとして大きな問題がありません。低価格機では大事なポイントです

- ノズル交換が楽:消耗品のノズル交換が楽です。パーツファンに配線がありませんし、交換作業も工具不要。

- 高い温度に昇温可能なベッド温度:110度まで上げられます。エンクロージャーを印刷前に暖められます。

- 有線LAN装備:ネットワークに制限がある場合にも使いやすいです。LANモードもあります。

- IFSの色替えが楽:色替えが楽で、手動で操作が可能です。印刷中でも設定が変えられます。

- 安い:何度でも言いますが、性能に比して価格が安いです。素晴らしい。

安さに集約しがちですが、パーツファンがピンでつながっていて断線の心配がないなど、地味にユーザーフレンドリーなのは評価高いです。クイックリリースノズルも良い感じです。また有線LAN搭載のプリンターも意外と少ないのでポイントになると思います。全体的にオーソドックスで無理がない(背伸びをしすぎていない)印象を受けます。安心して使える感じ。印刷中にIFSの設定や色設定の変更、フィラメントの抜き差しが出来るのも便利で使いやすいです。

上部右側が配線代わり

エンクロージャーで広がる可能性 100均利用で作れます

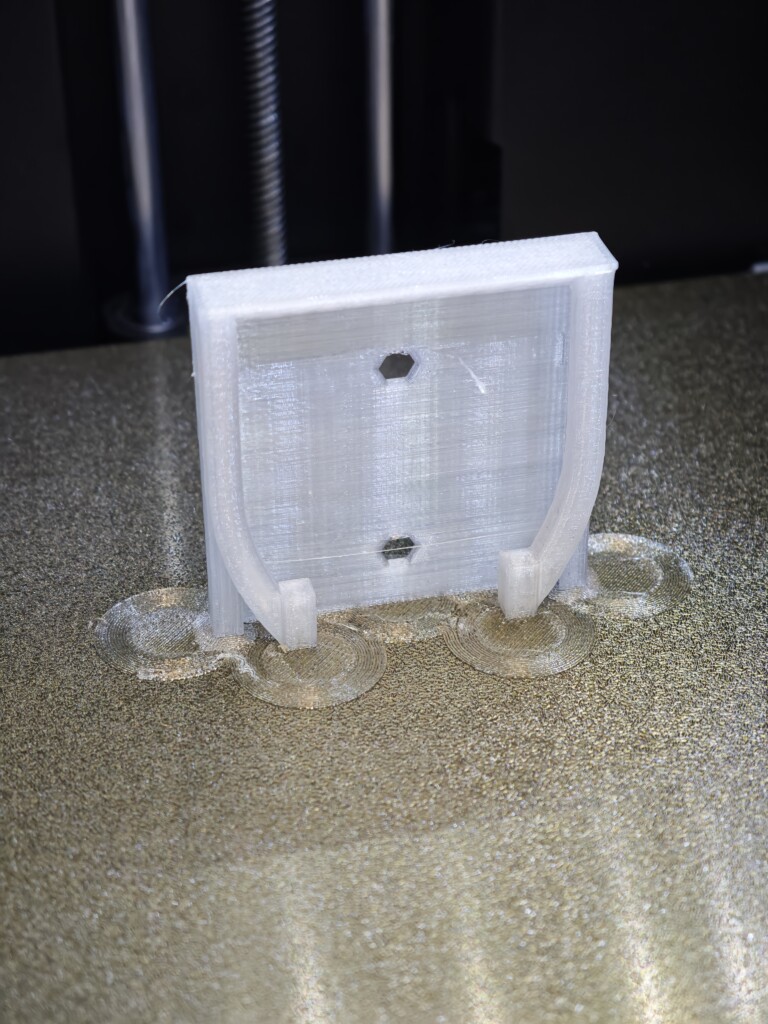

さて、ここからは完全に独自色、Ankermake M5でも作った100均エンクロージャーです。部材調達はダイソー。一部はAnkermakeのものを流用しています。ちなみにAnkermakeでの制作ブログはこちらになります。

エンクロージャーがあると、開放型では難しかったABSなどの樹脂の印刷が行えるようになります。また今回試した範囲では大きくないものであればPCであっても割れたりすることなく印刷が出来ました。ポリカーボネートは印刷するの難しいので、これがちゃんとできるのは私の中では試金石です。結果としてPPSみたいなエンプラ以外であれば普通に扱えるエンクロージャーができたと思います。ABSについては非常に古いですが当方のブログでも記事があり、検索でもいくつか出てくると思いますのでよかったらぜひ。私は初めて使う材料についてはなるべくPolymakerを使用するようにしています。フィラメントの品質が担保できるため、印刷がうまくいかなかったときに理由を同定しやすいことが理由です。

さて、今回AD5X用に作成したものはもともとのAnkermakeのエンクロージャーを最大限使用し、主要部材はマグネットなどで固定、全体としてなんとなく密閉できる仕様にしました。ダイソー必要経費は印刷部分を除いて約1500円です。内訳は

- MDF板4枚(300x200mm) 400円

- 短いポール4本と小さいかご2個、ポール止め1つ 700円

- A3のPPカードケース2個 200円

- フェライトマグネット19mm25個入り 100円

- 天板に敷くキャンプ用品の難燃性シート 100円

これにフィラメントスプールホルダー固定用のM3の皿ネジ15mmくらいのが8本、たぶん100円くらいだと思います。完成したものがコレ。100均貧クロージャーとでも名付けましょうか・・・(笑)カモフラージュとして私はAnkermake の時に使用していた空気清浄フィルタ「NevermoreV6」とテープLEDをUSBで接続しています。エンクロージャーの詳細は動画でぜひご覧ください。

なお、印刷パーツは適当ではあるのですがこちらで公開しますのでよかったら作ってみてくださいね。なお、これの設計には前回ブログ、Spacemouseも大いに役立っています。商用化を考えていないのでFusionを用いて作りましたが、本当に使い勝手が良くなりました。こちらについては是非前回ブログもご覧ください。2025年9月までのクーポンもありますので、是非(笑)

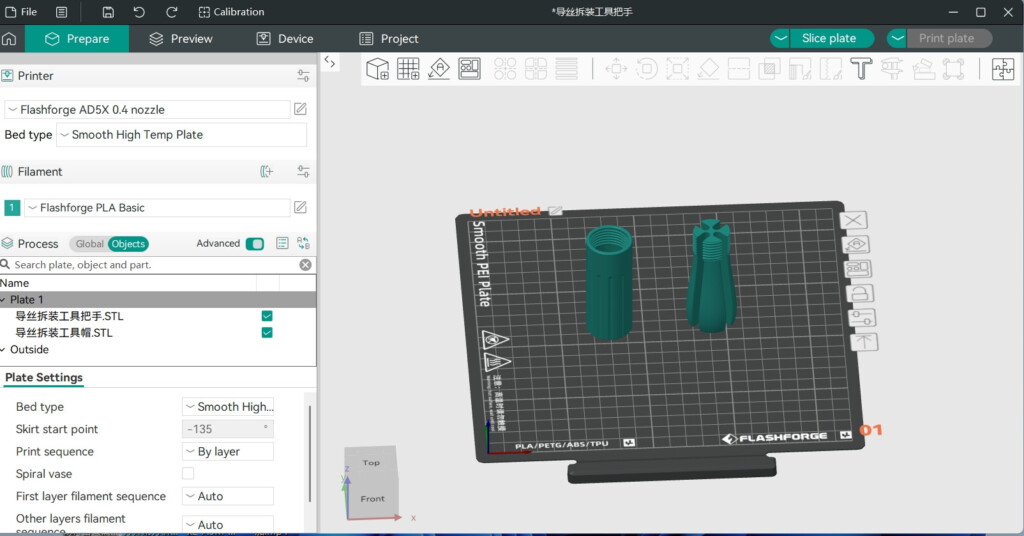

エンクロージャーのファイルです。orcaスライサーで開けるはず。プレートに載った状態です。2枚目は2回、3枚目は4回の印刷が必要になる、はず。

本体向かって右側はM3のネジを別途購入していただき、フィラメントホルダー取り付け金具を用いてMDFと印刷パーツを押し付ける形になっています。

作る人あまりいないと思いますが、困ったことがあったら相談してくださいね。

なお、このエンクロージャー注意事項が一つだけあって、向かって右側のX軸がホーミングする側には磁石を設置しないでください。磁石があるとX軸のホーミングセンサー(磁気センサ)が誤作動してホーミングに失敗し異音を立てるなど故障の原因となりますよ!!

AD5Xのエンクロージャーは公式でも印刷パーツが案内されており確かに完成度は高くかっこいいですが意外と印刷に時間もかかりますし、別途で必要なパネル代もそれなりにかかります。せっかくのコスパ番長、コストをかけずにエンクロージャーを作ろうと思ったら私のこれもおススメできる選択肢に入るとは思います。

とはいえ、今回公開したものもほんの一例です。このパネル部分も自作すればコストは下げられると思いますし、色々自分ならではのものを作るのも3Dプリンターの醍醐味です。色々検索したり、試行錯誤してみてくださいね!

ちなみにAliexpressで私が見た右のやつは、印刷する部分を含まないポリカーボネートのパネルと磁石やねじのセットで1万円くらいでした。

などと申していたら、公式がキャンペーン始めました。私の立場は一体・・・??

当方のものは厳密には閉じられておらず、穴だらけといっても過言ではありませんが、Ankermakeで培った経験上、多少の穴は大きな問題になりません。また、側面に使用しているMDFは厚みもあり、保温性能も非常に高いです。今のところエンクロージャーとして十分な性能を発揮していると思います。1500円ですし!

また各所の脱着が楽なのも強みです。正面はもちろん、向かって左側面もマグネットで簡単に止まっているだけなのですぐ開放できます。PPのカードケースもスライドしているだけ、ねじが必要なのは右側面のみです。

いや、すぐ外せるっていう点ではうちのエンクロージャーも悪くないと思いますよ!!

手が出しやすい「コスパ番長」!ステップアップにも良いと思う

というわけで勝手なブログを書きましたがいかがでしたでしょうか?個人的には提供いただいて本当に面白いプリンターでした。ソフトウエア面では正直まだまだな感じがあり、古くからプリンターを作っているメーカーとしては作りこみが甘いですが、それをはるかに上回るポイントが多く、ハードとしては問題ないですし、IFSも非常に面白いです。4色カラー付きで6万円、まさにコスパ番長ですね。さらに今なら(2025/9まで)エンクロージャーキット付き、爆安です。

特に今月は3Dプリンターのニュースは非常に多く、興味深い機種がいっぱいです。ただ、お高そうなものもかなり多いです。コスパ番長としてはスペック的により上位のQIDIのQ2がかなり面白い感じですが、それを見た後でもこのAD5Xのコスパ番長感は薄れません。

今回実際やってみてお手軽にそこそこ良さそうなエンクロージャー付きに出来たのも大きいです。全体的なサイズ感も悪くありませんしプリンターをただ使うだけから、「ちょっと改造する楽しみ」へのステップアップにも向いていると思います。吊るしで使っても不自由なく印刷できますし、総じてハードの不満は少ないです。音がうるさい問題はおそらく解決不可能なので、その辺も加味していただきつつ検討されると面白いと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません