フィラメントのローディング抵抗を軽減!LLL Filament Buffer レビュー 地味だけれど効果的で、プリンター問わず使用できます

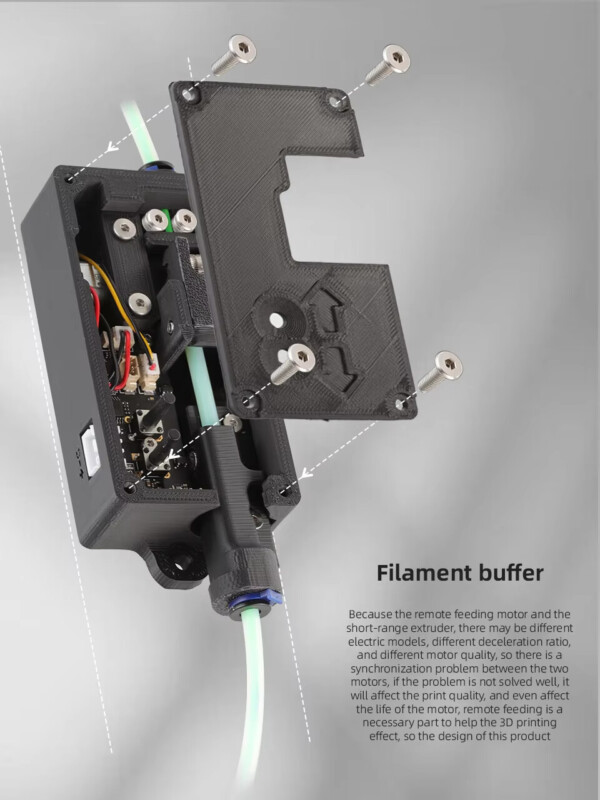

mellowから発売されている汎用のフィラメントローディング補助装置、LLL Filament Buffer。フィラメントが引っ張られたことを検知して5Vのモーターでフィラメントを送りだします。ケースは別途印刷が出来ますし、簡単なキットで楽しく作れますのでおすすめです。

2025/7追記 モーター一つ壊れました。パワフルなバッファーをお求めならこちらがいいかも?

LLL Filament Bufferとは

LLL Filament BufferはAliexpressで販売されているフィラメント供給用のデバイスです。3Dプリンターでエクストルーダーがフィラメントを押し出す、そのテンションを物理的に検知してモーターがフィラメントを送り出す、という商品です。フィラメントリールから引っ張りだされるフィラメントですが、設置状況等によりそれなりに3Dプリンター側に負担がかかります。昨近の高速プリンター等、エクストルーダーやモーターでツールヘッドが動く際にフィラメントが引き出されるわけですが、例えばフィラメントが3kgのスプールであれば、その分引き出し抵抗が大きくなるわけです。速度や加速度が速いほどおそらく影響を受けると思われますが、このフィラメントバッファがあることでそこを補助してくれる、ということになります。

販売元はMellowで、私もVORONのメインボードFlygemini V3でもお世話になっている、3Dプリンター業界では(おそらく)メジャーなメーカーです。VORONについては良かったらこのシリーズもぜひ。

Mellowが販売している3Dプリンター周辺機器は非常に多く、面白いものがいっぱいあるのでAliexpressで見てみるととても面白いと思います。今回のFilament Bufferのリンクも貼らせていただきますのでよかったら見てみてください。ありがちですがAliexpressではリンクが2つあって、一つがクラシックな?外観はイマイチのFilament Bufferのリンクで、もう一つはAzmodのシェルを採用したものです。

シェルが違うだけで中身は同じなのですが、パーツの構成などが若干異なっていたりします。例えばモーターのみの販売はクラシックシェルのほうにしか設定がありません。値段も異なっていたりしますので両方チェックしていただくのが良いと思います。なお、このAzmodのシェルはClutsで公開されており、寄付歓迎ですが無料でダウンロードすることが出来ます。この情報はいつも本当にお世話になっているYuTR0Nさんに教えていただきました。ありがとうございます!!当ブログに来られる多くの方はご存じとは思いますが、もしご存じない方は是非上記Xのリンクをご覧ください。なおClutsにあるAzmodシェルのリンクはこちら。

ところでこのブログを書くにあたって、LLLって何だろう?と思ったのですが、謎のままでした(笑)。

具体的な機能

このフィラメントバッファには主に2つの機能があります。一つは前述の通り、フィラメントを送り出すバッファとしての機能です。これはPTFEチューブを利用していて、固定されたPTFEチューブに対してフィラメントが引っ張られるとその分バッファが引っ張られるので、その引っ張り分を磁気センサで検知し、長さが元に戻るまでモーターが動いてフィラメントを供給する仕組みです。下の図の一枚目、下部の部分がスライドする仕組みになっています。

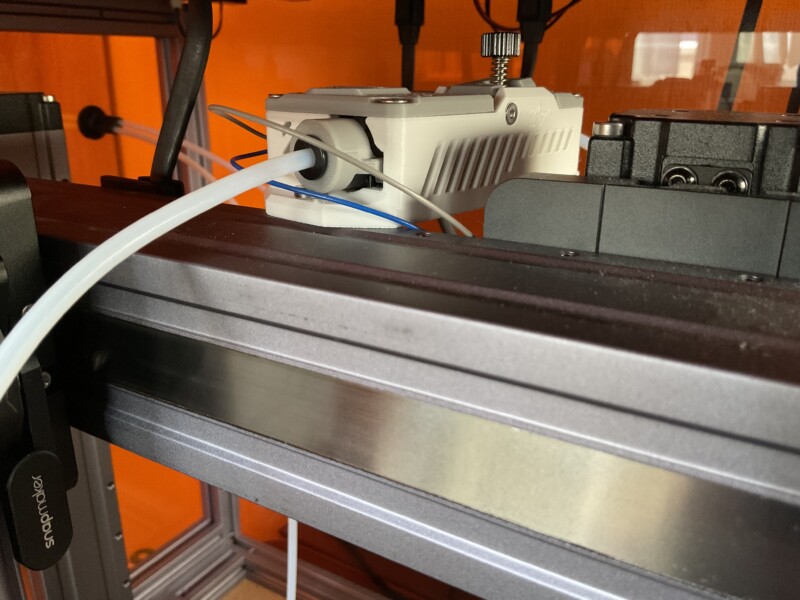

これは物理的なものなので、スプールまでのどこか固定できる部分に挟み込めばどこでも単独で動作します。必要なのは電源だけ。プリンターの種類も問いませんしもちろんプリンターやGcodeに設定は不要です。我が家でもフィラメントの引き出し抵抗に弱いSnapmakerのDual extruder用に使用しています。

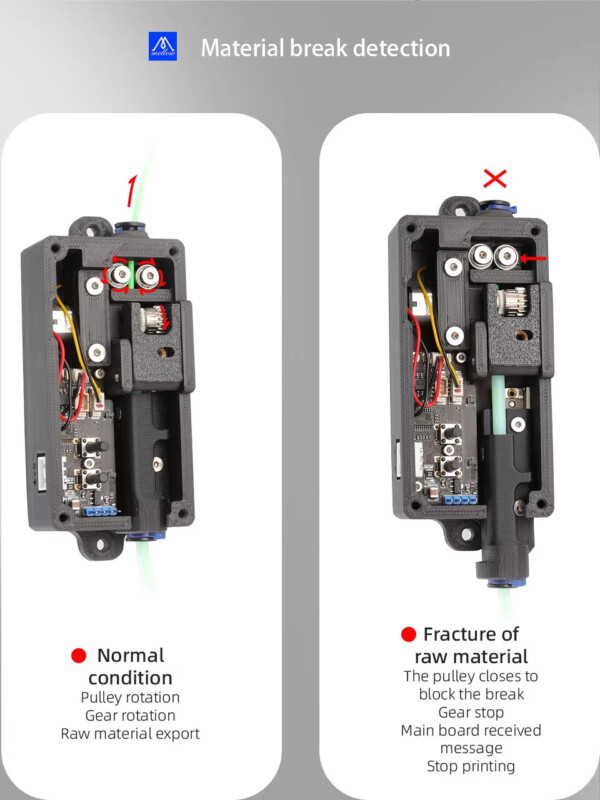

もう一つがフィラメント切れ検知機能です。2枚目の図がそれになりますが、供給側のフィラメントがなくなるとマイクロスイッチが動作します。これについては信号の検知が必要で、この機能を利用するためにはKlipperの設定やシグナルの変更が必要になります。電源は5V3pinでKlipperのボードでアサインすることで機能しますが、私は利用していませんので、電源はUSBからとっています。

なお、単体でフィラメント送りと戻しが出来るスイッチもありマニュアルで操作も行えます。

組み立て必要物品

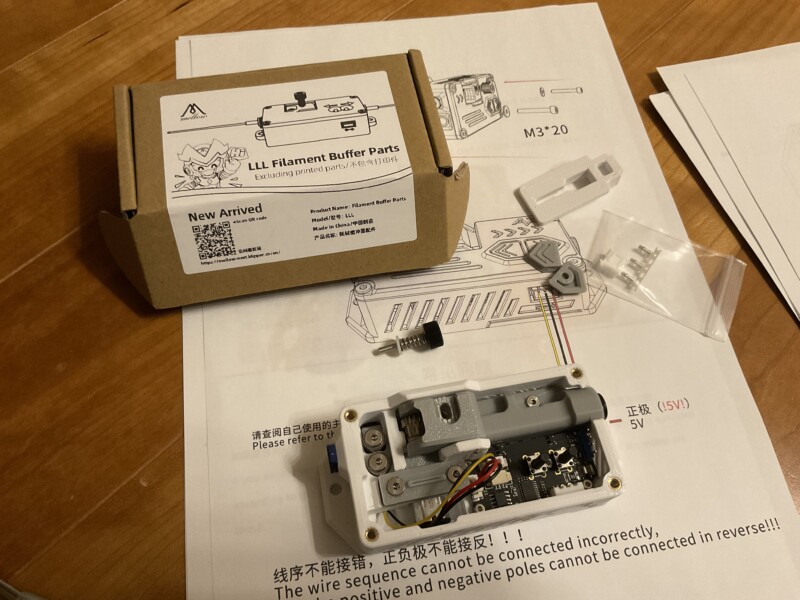

私はパーツセットを購入し、ケースは前述のAzmodのものを家で印刷して作りました。説明を見るとPETGやABSが推奨されていますが、置く場所が厚くなる場所でなければPLA系でも問題ないと思います。スライドする部分などがありますので、印刷時はフローが多くなりすぎないよう注意するとともに、必要があればやすりで削る必要があります。

組み立てマニュアルはAliexpress のところに貼られていますが、PDFへのリンクもあるので必要があれば印刷も出来ます。

パーツセットにはインサートナットや内部に設置するPTFEチューブを含むすべてのパーツが含まれますので、プリントパーツ以外は必要ありませんが、インサートナット挿入用のはんだごて等や、摺動部分に行うやすりは用意しておきましょう。なお、モーターは消耗品で必要があれば後々追加購入することが出来ます。オリジナルの方のリンクにはモーター4つセット(2500円くらい)があります。あまり私は見たことがないモーターですが、Mellowが販売しているのでパーツ入手性は当分問題はなさそうです。

また、端子部分は圧着工具があるとよいと思います。詳細な組付け写真を撮るのを忘れてしまい申し訳ないのですが、説明書通りにインサートナットを入れてパーツを組み付ければ問題なく作れます。白い部分がPETG、灰色はABSで作りました。モーターの配線などはすでに行われており、モーター交換の際はコネクタを交換するだけで大丈夫なようになっています。

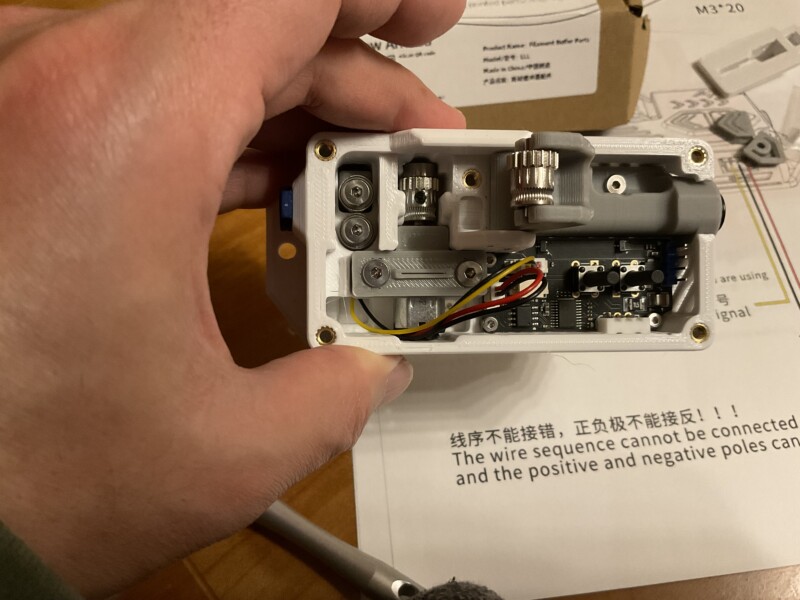

可動部は前述のフィラメント切れ検知と、エクストルーダー部分+その抑えパーツ、そして肝となるフィラメント長さ検知機構部分になります。下の写真を見ていただくと分かると思うのですが、PTFEチューブの外側の灰色プラスチック部分が稼働するようになっています。この灰色筒部分にはマグネットを接着するようになっており、このマグネットと磁気センサの組み合わせで作動するようになっています。この部分は非接触式なので機械的に摩耗することがない、合理的な設計です。素晴らしいですね!!

なお、基盤側から伸びている2つの柱が物理スイッチで、マニュアルでフィラメントを送り出したり戻したりできるようになっています。説明書によるとモーターの寿命は200時間とのことですが、送り出す際にしか使われないのでどのくらいの印刷時間持つのかは難しいところです。

実際の動作について

さて、実際の動きを見てみましょう。まずは全体的な機構の部分から。正しく印刷と組み立てができていると、下の動画のようにPTFEチューブの外側、灰色の部品がこんな感じで滑らかに動きます。ここがスムーズでないとローディングの抵抗になってしまうため注意が必要です。フィラメントを挟み込むギア部分はしっかりかみ合って、送られてきたフィラメントがまっすぐ通過できるようになっていれば問題ないと思います。また、フィラメント切れ検知のスイッチ部分も滑らかに動いてスイッチが動作するか確認しておいてください。

私の場合は5VのUSB電源を使用していてフィラメント切れ検知機能を使わないためプリンターにつながずに動作確認が簡単に行えました。下の動画のような感じでフィラメントが引っ張られていくと灰色樹脂部分が縮まっていき、磁気センサがコレをキャッチ、伸びるまでモーターを回します。非常にシンプルなのに、とても上手に動いていてすごいです。この機構考えた方に拍手したいですね・・・。

我が家ではSnapmakerに取り付けて使用しています。Snapmakerのデュアルエクストルーダーはz方向のぶれに弱く、フィラメントの抵抗が大きいとエクストルーダー自体が上に持ち上げられてしまう欠点があり(2つのノズルをギアとばねで上下させているため)zにムラが出来やすいのですが、そのムラがこの装置を付けてからは完全に消失しました。もともと物理的に抵抗はないに越したことはありませんし、モーターや各所へのストレスも確実に減りますのでこのバッファはかなり有用なのではないかと思います。外部のフィラメントボックスを使用されていて経路が長い方も品質向上やエクストルーダーのギアや駆動部分の耐用年数延長にも寄与しそうな印象です。

AMS等、多色利用時には使えない

一つ欠点としてはフィラメントを通す際など手で入れる必要があるので、AMSをはじめとした多色印刷には利用できそうにない、という点が挙げられます。まあ、その場合は多色印刷する側がローディング抵抗に配慮したつくりになっていると思うのでそれほど大きな問題にはならないんじゃないかな・・・(多色印刷をしていないのでわかりませんが)

また、やはり前述のモーター寿命は気になるところです。どういう感じで寿命を迎えるのかはわかりませんが、おそらく突然モーターが回らなくなったらフィラメントが送れなくなり印刷不能になると思われます。突発的な事象への対応ができない、という点ではプリンターの安定性を毀損するパーツとなる可能性があります。

モーターの費用についても留意する必要があります。高くはありませんが安くもありません。どの程度の印刷でダメになるかがまだ未知数なのですが、全体的なコストに影響するので気になるところではあります。まあ、その分プリンター本体のメンテナンス頻度が下げられるのであれば個人的には高くないと思ってはいます。

製作ハードルは低いので工作気分で試してみては?

我が家、Snapmakerでは非常に威力を発揮する今回のフィラメントバッファですが、最近のCoreXY機は速いので、機械の動きにフィラメントは引っ張られることも多いと思います。印刷速度と加速度が速いほどフィラメントのローディング抵抗は問題になってくる可能性がありますので個人的には非常に面白いプロダクトだと思います。当方のVORONでもチューブごとフィラメントは引きずり回されているのがよくわかります。特にフィラメントを外付けの乾燥ボックスで運用されている方、印刷品質を上げる最後の一手として有効ではないかと思いますし、キットの製作ハードルは低く、お値段もそこまで高くありません。

3Dプリンターと組み合わせてちょっと何か作ってみようかな、という方にもお勧めできる製品ではないかと思いました。ぜひご検討ください!!

それでは、今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません